鶴岡 一人の名言 Kazuto Tsuruoka

監督になると味方の中に敵ができるが、敵がいないと指導者としての勉強をしなくなる。

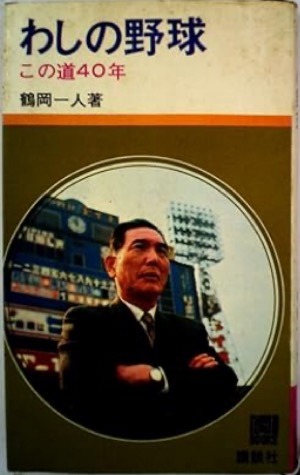

鶴岡 一人 Kazuto Tsuruoka

プロ野球選手(内野手)監督 野球解説者 1916〜2000

Wikipedia(日本語)/ Wikipedia(英語)

リーダーになると、この自然界の真理は明白になってきます。

どんな組織であっても、全ての人が一丸となって目標に向かっていくことはあり得ません。

必ず2割の人は、力を貸してくれるどころか足を引っ張ってくれる存在になって、前進を妨げてしまいます。

ただ、同調してくれる人もまた2割は必ずいて、一緒に目標を目指して力を合わせてくれます。

そして6割の人は、その2割のどちらかの力の強い方に引きずられるように追従していく存在ですね。

これは家族であっても、どんな小さな組織であっても、こういう割合に分かれてしまいますが。

よくやるリーダーとしての過ちは、足を引っ張る2割の人たちを排除したり、その人たちの目を目標に向けさせようとフォーカスしてしまうことですね。

仮に排除できたとしても、残った人たちの中でまた、20:60:20に分かれてしまいますから排除しても意味のないことです。

リーダーは一緒に力を合わせてくれる人たちと、ひたすら組織を目的地に引っ張っていこうとすることですね。

足を引っ張る存在がいても、組織全体が動いてしまえば良いことですし、組織を離れる存在が出ても、それも致し方ないことですね。

どんな組織であっても新陳代謝も必要不可欠なことです。

また、何の抵抗もなく組織などが動いてしまっては、先々に大きな問題を抱えることになりますから、常々摩擦抵抗があることは、これも必要不可欠なことですね。

常に変化、進化し続けること、学び続けることは、リーダーに限らず、事を成就させていく存在全てに必要なことですね。

鶴岡 一人さんのこんな名言もありました。

アメリカへ行って知った監督・コーチの条件。

ウェットな看護婦になれということ。

選手の悩みや怪我故障にぶつかったときに看護婦の気持ちでやってやれということ。

聞く耳を持った親父になれということ。

頭から駄目だと言わず、聴くだけのことは聞いてやってそのあとで助言するということ。

心理学者になれということ。

常に部下はどういうことを考えているのか、スランプの者や調子に乗ってホイホイしているものがいるだろうから。

交通巡査になれ。やはり競技する以上、赤信号の時は行ってはいかん。

家庭教師になれ。これは小学生の家庭教師のように基礎をわかりやすく納得するまで反復して教えるということ。

こういうことを常に考えて部下を指導している者をアメリカではいい監督、いいコーチと呼ぶのだと言われました。

鶴岡 一人の名言

(浜本 哲治)

1949年、来日したサンフランシスコ・シールズ監督のフランク・オドールと握手をする鶴岡 Wikipediaより