ウィリアム・サローヤンの名言 William Saroyan

有能な人間は、失敗から学ぶから有能なのである。

成功から学ぶものなど、たかが知れている。

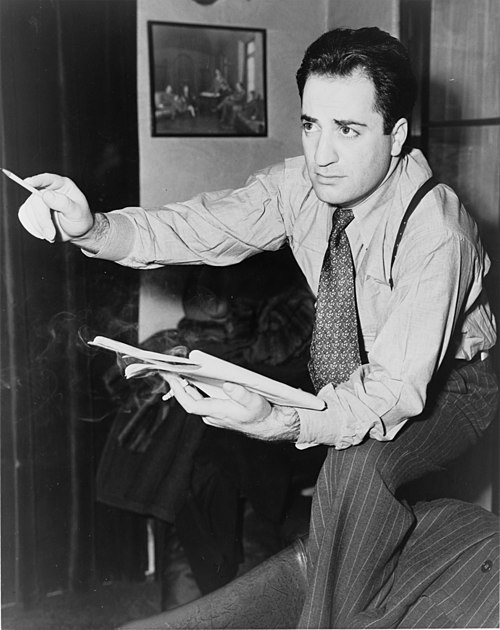

ウィリアム・サローヤン William Saroyan

米国の小説家 劇作家 1908〜1981

Wikipedia(日本語)/ Wikipedia(英語)

上手くいかないことの中にこそ、夢が実現していくための飛躍の材料があります。

ただこの学びは、誰しも脳がしっかりと把握しています。

その把握したものを理解できるかどうかがポイントですね。

自分自身の脳が発する情報であっても、閃きなどは自分自身でさえ理解することができないことが多くなっています。

これは思考領域と思感領域、潜在領域のクオリティや容量の違いからすれば当然のことと言えます。

なぜ上手くいかなかったかを思考ですべて理解することは非常に困難なことでしょう。

ただ思考を手放して、閃きなどを自在に引き出せる状態になって思感としっかりと繋がっていけば、思感に任せておけばしっかりと学び取ったことを生かしたアクションを起こしてくれます。

これは自らのアクションを観察してみると面白いほどに明らかになっていくでしょう。

また上手くいったことであっても、例えばたまたま上手くいったことなどは、なぜそれが上手くいったのかを思考では理解できないことは多いものですね。

そんな時には、同じようにやればいいのだと短絡的に考えて、次のアクションを起こしてしまうことが多くなっていますが、思考で同じようにやろうと考えて起こすアクションは、あまり良いアクションとは言えません。

これも検証してみるとわかりますが、方法などを同じようにやって、その後もずっと上手くことはほとんどありません。

上手くいった要因は、単に方法論だけでは説明のつくことではありません。

常に変化している自然界では、いつも同じ環境、状況でアクションを起こせませんから、常に微妙なコントロールが必要になりますが、これを思考で考えていては遅すぎますし、単なる習慣では対応力が低くなってしまいますから、人間は思感を使って微妙な調整をしています。

この思感のさじ加減、絶妙さが、思感力の高さ、学びの高さになってきます。

学ぶことは、もちろん上手くいかなかったことの方が多いのは間違いありませんが、上手くいったことからもたくさん学ぶ必要があります。

そしてそれは常にあらゆることから、あなたの脳は学んでいます。

それを思考で理解しようとすることです。

思考で理解できなくても、思感に任せることができれば上手にやってくれるのですが、多くの場合、思考で思感の活動を妨げることになりがちですから、できれば思感が捉えたことを思考でも理解しておくといいでしょう。

そうすると思考がどれほど思感を妨げているかも気づくことになりますからね。

この言葉にある有能の定義は、必ず学んでいることを思考でどれだけ理解できるか。というふうに考えてもいいでしょう。

人間は思考を働かせないと、学びや反省ができていないと考えがちですが、ぜひ脳のメカニズムはそうではないことに気づいてください。

きっと当たり前に新境地が見えてきますよ。

これまでに紹介したウィリアム・サローヤンさんの名言です。

(浜本 哲治)